シゴトビトの言葉学

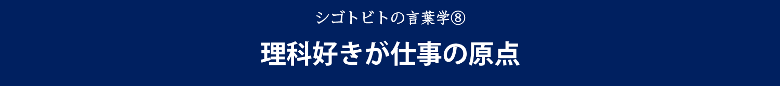

[第8講]盛岡市子ども科学館 企画・交流学芸員 佐々木崇のコトバ

毎月1回開催の「しごとトークカフェ」。そこで社会人のゲストが語る、働き方、暮らし方、生き方とは?岩手で働く社会人たちからのメッセージを「シゴトビトの言葉学」として紹介します。

紫波町長岡、自宅近くのリンゴ畑。セミの幼虫を見つけた小学生は「羽化する瞬間が見たい」と一晩中観察を続ける。現れたのは「真っ白な」アブラゼミ。まばゆいばかりの美しさで、「生き物はすごい」。そんな感動が理科好きになったきっかけだった。

紫波町長岡、自宅近くのリンゴ畑。セミの幼虫を見つけた小学生は「羽化する瞬間が見たい」と一晩中観察を続ける。現れたのは「真っ白な」アブラゼミ。まばゆいばかりの美しさで、「生き物はすごい」。そんな感動が理科好きになったきっかけだった。

小学校の出前授業で面白さ実感

「理科と数学が好きでほかは全滅」という少々成績の片寄った中学生だった。高校は自宅から近く理数学系があった不来方に。酪農学園大学環境システム学部に入学。担当教授が子どもたちへの普及活動に熱心で、小学校での出前授業のアシスタントをする。目の前で科学実験をすると児童の表情が輝き出した。子どもたちに科学を伝えることの面白さを実感。学芸員が将来の目標の一つになった。

子ども科学館での実習が転機

大学院進学を視野に、学芸員資格の取得を目指していた。資格取得のための実習先を探していたところ科学系の博物館として盛岡市子ども科学館の名前を見つけ、早速電話をしてみる。「実家から通えます」と話すと受け入れが決まった。4年生の8月のことで、周囲は就活真っ最中だったが、自分は進学する気持ちでいた。翌年2月、盛岡市子ども科学館が指定管理者の運営に代わるため学芸員を募集。これはチャンスと思い,受験し合格する。

子どもの気づき驚きがやりがい

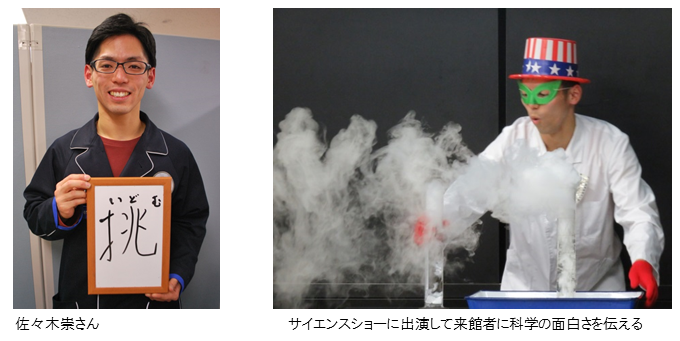

子ども科学館には学芸員が7人いる。佐々木はワークショップやサイエンスショーを担当。子どもたちを飽きさせないで、実体験を通じた驚きや気づきの中から科学の面白さを伝えることに腐心している。そのため衣裳に気遣ったり、場面設定を考えたり。普段は企画を考え、社内的な書類を整え、ショーで使う材料作りなどをしている。アイデア勝負の仕事なので、苦しむこともある。でも子どもが驚き、喜ぶ表情をみるとやりがいを感じる。科学館の学芸員は天職。

「科学する心」を育てる

来館してくれた子どもたちの中からノーベル賞受賞者がでることが夢。でも来館をきっかけに、理系に進学してもらうだけでも素晴らしい。「理科離れ」などといわれているが、子どもたちに「理科・科学好き」の素地はある。きっかけさえつくってあげれば、その方向にも進むはず。科学とは実験や観察で確かめられた事実。「科学する心」とは実験し、観察し、知らないことを知りたいという心。そんな子どもたちを一人でも増やしたい。

盛岡市子ども科学館:

1983年5月5日に開館。楽しみながら科学・技術に興味関心を持ち、理解し「科学する心」を養うことが目的。2011年度から盛岡サイエンスグループ(五藤光学研究所、鹿島建物総合管理、岩手日報広告社)が指定管理者として運営している。

佐々木崇(ささき・たかし)氏プロフィール:

1989年生まれ、紫波町出身。酪農学園大学環境システム学部を卒業し、盛岡市子ども科学館の学芸員に。展示物の解説やサイエンスショー、工作教室の企画・実演をしている。

\佐々木さんの言葉を聞いた、参加者のコメント/

・学芸員の仕事には関心がありましたが、求人が少ないこともあり、実際にお話を聞ける機会はほとんどありませんでした。理系の学芸員の方のお話は大変貴重で、人生の糧となるお話でした。「学芸員は変態の世界の窓口をつくる仕事」という言葉が印象的でした。

・学芸員というあまりなじみがなかった仕事について知ることができました。その中での大変なことや楽しさなどを感じることができました。

・昔行った、科学館についてお話が聞けて良かったです。催しの裏側や学芸員という仕事についても知れました。もう「子ども」じゃないけれど、また足を運んでみたくなりました。

「しごとトークカフェ」は2010(平成22)年度にスタート。佐々木さんは101人目のゲストでした。

過去の様子はジョブカフェいわての施設内に常設のDVDで閲覧できます。